Il presente lavoro intende essere un contributo allo studio del lessico delle armi nella

poesia eroico-militare anglosassone, più precisamente nei poemi 'La Battaglia di

Finnsburg', 'La Battaglia di Brunanburg' e la 'Battaglia di Maldon'. Questa

dissertazione si configura quindi, in prima istanza, come uno studio filologico.

In questa sede si ritiene indispensabile fornire un resoconto sulle modalità seguite per

compiere questo lavoro.

In primo luogo un'Introduzione fornisce il quadro letterario entro il quale collocare i

poemi in questione. In questa sezione si trovano elencati alcuni tra i temi e le

strutture fondamentali della poesia eroica anglosassone, i dati circa il luogo, la data

ed il dialetto di estensione dei testi, le ubicazioni dei testi nei vari manoscritti,

raffronti con altre opere, ecc. Successivamente trova spazio un capitolo nel quale si

affronta il lato storico-militare degli eventi storici o pseudo tali (vedi le vicende degli

scontri di Finnsburg) che hanno dato origine ai componimenti poetici.

Sulla scorta di lavori precedenti inerenti a questo argomento si è in seguito

provveduto ad una raccolta lessicale di tutti lessemi indicanti in qualche modo

un'arma. Le varie voci raccolte sono state, in seguito, raggruppate in tre gruppi:

termini generali designanti l'arma in senso lato, termini designanti le armi di attacco,

termini designanti le armi di difesa.

Nel caso delle armi di attacco e delle armi di difesa si è provveduto ad un ulteriore

suddivisione delle varie voci raccolte in tre 'sottogruppi' che comprendono

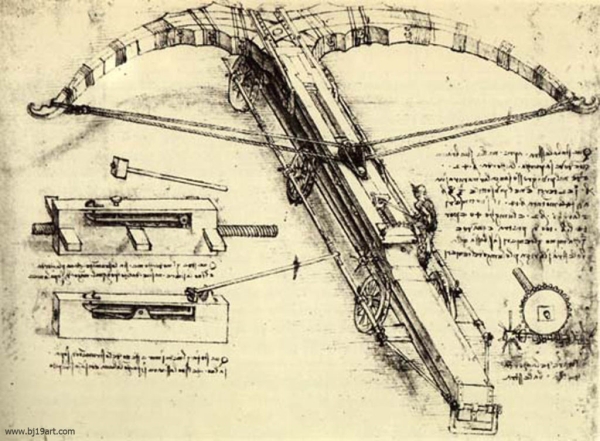

rispettivamente i termini designanti la lancia, l'arco e le frecce, la spada e, per quanto

riguarda le armi di difesa, lo scudo, l'elmo e l'armatura. Si è ritenuto essenziale, per

ogni singola arma, inserire una breve introduzione contenente dei dati storici e

culturali importanti per avere una visione completa del significato del dato testuale.

Ogni singola voce costituisce una sorta di entry word. Ogni entry word costituisce a

sua volta un sottocapitolo dove sono contenute le varie informazioni che formano

'l'ossatura' dello studio.

Queste informazioni riguardano, in prima istanza, il genere ed il tema della voce in

analisi. In aggiunta a ciò sono citate eventuali varianti grafico-dialettali della singola

voce. Seguono poi la descrizione del valore semantico della voce e la scheda

etimologica del termine. Successivamente sono elencate le occorrenze del termine nei

vari testi in esame, precisandone il numero, l'ubicazione (nome del poema e numero

del verso) ed il valore morfologico (numero e caso). Sono fornite inoltre le stesse

indicazioni per i termini composti che contengono la voce in esame. Di ogni

composto è inoltre indicata la categoria, in accordo con la suddivisione proposta da

D. Kastovsky, e una piccola spiegazione sul 'funzionamento' di ogni compound.

L'esame procede nella citazione dei brani dei poemi che contengono la voce, seguiti

da una traduzione degli stessi in italiano. Per quanto riguarda le traduzioni in italiano

dei singoli passaggi, occorre sottolineare che si tratta di traduzioni 'di servizio'. Il loro scopo è quello di dare un'immagine che si discosti il meno possibile dal dato testuale

originario, a scapito forse della resa 'poetica' del brano. Ciò nonostante si è sempre

cercato di mantenere una resa italiana valida sotto il profilo della chiarezza e della

'orecchiabilità'. Le traduzioni sono state eseguite partendo dal testo originale ai.,

tenendo però in considerazione altre traduzioni proposte in inglese ed in italiano,

sempreché queste non si discostassero eccessivamente dal dato testuale immediato.

Un elenco delle varie traduzioni, in inglese e in italiano è inserito nella bibliografia.

Successivamente sono fornite, per ogni brano, alcune righe di commento criticotestuale

dove si analizza il contesto linguistico contenente la voce in analisi. Si

forniscono, in questa sede, la descrizione dei verbi (classe, modo e tempo), degli

aggettivi e dei sostantivi (genere e classe) che sono posti in associazione con la voce.

Nel caso di composti si provvede ad una analisi identica a quella descritta sopra.

Oltre a ciò è indicata la presenza di prefissi, suffissi e desinenze.

Sempre in questa sezione, trovano posto delle considerazioni di carattere retorico,

storico e letterario, dove si forniscono, p. es., una delucidazione sul significato di

alcuni punti particolarmente oscuri, eventuali letture differenti da quelle proposte con

relative emendazioni, annotazioni di carattere storico-tecnologico che facilitano la

comprensione del passaggio, eventuali presenze di elementi formulari o di

'variationes', ecc.

Alcune di queste annotazioni potrebbero sembrare estranee rispetto all'ambito

strettamente filologico. Questo può essere vero, ma èè ferma convinzione di chi

scrive, peraltro ampiamente condivisa, che la filologia debba rivolgersi ad altre

discipline per ricevere un'integrazione che è sentita come indispensabile, se si vuole

evitare una certa superficialità e sterilità della stessa.

La filologia consiste in uno studio linguistico in dimensione essenzialmente

diacronica. E' quindi naturale associare la stessa ad altre discipline che si fondano

sullo studio di fenomeni umani in prospettiva diacronica, quali p. es. l'archeologia, la

storia della letteratura e la storia. Si osserva, per inciso, come, p. es., archeologia e

filologia, dopo l'analisi di dati raccolti durante gli scavi o attraverso la lettura di testi

antichi, giungano a delle conclusioni e a delle analisi che molto spesso coincidono o

che è possibile considerare come in gran parte sovrapponibili. E' facile quindi

rilevare la notevole complementarità delle due discipline che così si sostengono a

vicenda fornendo, nello stesso tempo, una dimensione più viva e più completa ai

'freddi' dati.

La validità di questo metodo comparativo è, inoltre, già stata comprovata dagli esiti

proficui di lavori precedenti a questo e vertenti sempre sull'analisi del lessico delle

armi o su parti di esso.

Questo lavoro vuole così ricalcare delle orme già tracciate, con la speranza di

risultare un tassello utile, ma soprattutto valido, per la ricostruzione di una parte così

importante nel mondo culturale germanico quale può essere l'esperienza militare e la

cultura delle armi. A questo proposito, una serie di dati che sono parsi

particolarmente significativi per questa ricostruzione è fornita in sede conclusiva Mi preme infine ricordare con sincera riconoscenza tutte le persone che hanno

contribuito, in varia maniera, al compimento di questo studio; un ringraziamento

sentito va quindi rivolto alla British Society of Archers Antiquires, nelle persone di

Stefano Benini, Arthur Credland, Douglas Elmy, Duncan C. Massey, Fred Lake,

Steve Walton, Edward McEwen e Bob Brown che hanno fornito un preziosissimo

aiuto per quello che riguarda soprattutto il lato storico del lavoro. Un altro pensiero

di ringraziamento va alla Tolkien Society of England, nelle persone di Christina Scull

e di Charles E. Noad, e alla Englisca Gesida, nella persona di Steve Pollington,

entrambi essenziali per la raccolta bibliografica.

Ma questo elenco rimarrebbe senza dubbio incompleto senza la citazione del nome

della dott.sa Paola Tornaghi che ha seguito e 'sorvegliato' lo svolgimento di questo

lavoro con competenza, sensibilità e squisita cortesia. A lei va il mio ringraziamento

più sentito.